最新更新日 2012.12.9

いま、写真行為とは何か 1978~

中川繁夫:著

いま、写真行為とは何か

<再び、写真とは何かー。>

(1979・夏)

この一年、ぼくは様々な経験を得た。写真を撮る、という行為を通じてである。昨年来、ぼくは「都市へ」との指向のもとに大阪を写し出したのであったが、去年の夏、写真とは何かを考えてきたなかで、導かれていったところが、非日常から日常へ、との命題であった。

写真の行為は決して非日常の行為の中にはあらず。かりに被写体となるべき事象が、ぼく自身によって撮り込まれていくとき、当座、非日常的視座のもとにあった関わりが、ぼく自身の日常のものとなってくるのであらねばならなかった。

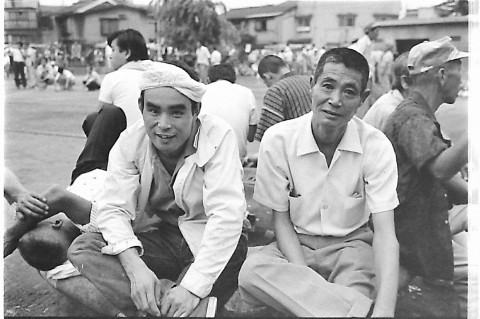

去年の夏の終わり以降、今日まで、ほぼ週に一回、ぼくは釜ヶ崎を訪ねている。こうした釜ヶ崎との関係、時間的経緯の中での関わりで、訪ねることが日課とはいかないまでも、これなくしてはぼく自身の精神生活が成り立たないようになってきているのだ。そしてぼく自身の思考が、いわば政治的側面を前面に押し出すかっこうになってきているようにも思う。

感情をむき出しのままには行動できないぼくの性格上、それは写真を撮るという目的のための、といえばその目的のためにではあるが。ぼくの現実との関わりあい、ぼくの視点、ぼくの行動、それがぼくにとってのカメラアイである。そして時折、その行為は何であるのか、という問いを明確につかむ行為。すなわち、言語による定義づけの必要にせまられるのだ。

写真の在り方を問題にするとき、ぼくには、ぼくらの言語の在り方と共有する部分が少なくないようにも思える。もちろん「表現行為としての写真」「表現行為としての言語」におけるところの共有部分である。言語が書きしるされたとき、それが記号として存在するように、写真も提示されたとき、ぼく自身の発する記号として、存在するのだ。

個人と個人との関係の中に提示された、この記号は、おたがいの内にもつ情緒に委ねられる。ぼくたちは常に、ものを見、あるいは聴くとき、それがそのまま思考となるのではなく、まず感性としての感覚に知覚される。こういう形態をとることではあっても、言語は、コミュニケーションの手段だと言われる。

ここでは概念としての言語記号の交換によって、自己の意思を伝えるのである。このことで言えば、写真もまた、コミュニケーションの手段である、と言える。ただ、写真は記号であるが、抽象化された記号ではない。形式としては、常にぼくたちが目撃することのできる現実の形のある部分のコピーなのである。そして、この、コピーされたもの、写真は、ただそれだけで存在しうるのだろうか。

ここで見落としてはならぬ事として、「もの」が存在することを認知し認識するために、ぼくたちは言語の助けを借りている。つまり言語による思考過程がある、ということである。だから、現実の瞬間を切り取ったコピーである写真を、写真であると認識し、それに価値概念を与えるのは、言語による思考過程のたまものに他ならない。

だから、言語が全てに優先する、ともいえる。このことをふまえて、論を元にもどせば、写真の在りかたと、言語の在りかたとの共有部分というのは、ぼくたちの表現行為としてのコミュニケーションの手段となしうる部分においてである。

写真とは何か、との論はここから始まるのではないかと思うのだが、敢えて、言語ではなく「写真」を使用することによって伝達しようと試みる、その目的は何なのであろうか。

(1979・6)