最新更新日 2015.1.3

釜ヶ崎物語 1979~

中川繁夫:著

季刊釜ヶ崎に掲載

釜ヶ崎物語-07-

あるいは写真行為論・1

(1)

いまから五年前の秋の終わり、ぼくは、ぼく自身の写真行為の方法を求めて「街」へと出向いた。その当時、写真とは何か、という問題を絵解きパズルの答えでも求めるように、考え始めていた。ぼくは写真行為者である。写真を通じて表現を試みる者であると考えている。この表現者としてのぼくが、自ら撮ろうとして被写体を選んでいくことは、ぼく自身の資質に関わっており、思想をイメージ化することによって完結する、と考えている。

ひと頃、ぼくは写真行為における「釜ヶ崎とは何か」という問いかけを絶えず抱いていた。しかしこの問いかけは余りにも漠然としている。「釜ヶ崎」という言葉それ自体の中に、すでに固有の固定されたイメージがあるならば、呈示する写真でもってそのイメージを解体していかなければならない。写真行為者はいつの場合においても、あらかじめ用意されたイメージを新たなるイメージに組みなおすべき方向で写真を呈示していかなければならぬ宿命を負っている。

ぼくはすでに今、「釜ヶ崎」という呼名にのみこだわっているのではない。ぼくがこだわるのはもっともっと個別的なものだ。もう少し具体的に言えば、一個のひととしてある写真行為者としての自分と、ぼくが接触を持てる人々との交流のあからさまを、ぼくと相手の生きざま見続けたいと思うのである。

写真行為とは、表現行為であると同時に記録行為である。その採集の内には生活意識や心理の採集をも含むものである。こう考えてくると、写真行為とは、まるで綱渡りのようなものだと思うのだ。被写体となる人々と事物共有関係を結ぶことにある、といえども同質とはなりえない。ところが最終的には、この同質化が求められる。単に生活外形をかすめ撮るだけのものであってはならず、視覚による生活解説であってはならず、である。ぼくはピンと張られた綱のうえを危なっかしく渡っていくしかない。郷に入れば行為は成立せず、郷に入らずば行為は成立せず。

(2)

晩秋の夕暮れ、鶴見橋の商店街で折詰めの寿司を買う。二年ぶりに会うことになる菊池正利さん訪問の手土産だ。新装の明るい店内に入る。演歌が流れている。この街に八代亜紀はよく似合う。まだ夜までには少し間があるから、店内はがらんとしている。少し顔を赤らめた労働者が一人、手前の椅子に腰かけて寿司を食べながらぼくの方を見ている。

「あゝ、釜ヶ崎へ帰ってきているのだ。」

とぼくは感じる。

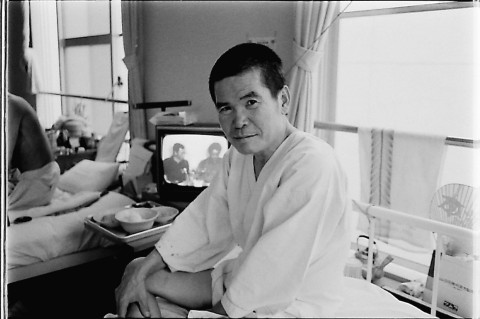

ぼくはこの商店街の近くのアパートに入居している菊池さんを訪ねるのだ。彼は結核を患っている。そのうえ半身が不自由なのだ。二年前の夏、菊池さんがまだ阪奈病院に入院中の頃、見舞ったことがあった。病室で写真を撮った。足が不自由だからベッドの上に座ったままの姿を、何枚か撮った。その時の写真が、ぼくのアルバムに収めてあり、菊池さんは、写真展を見に来てくれた時、その一枚を見ている。

菊池さんのアパートは商店街からちょっと外れた公園の前にあった。長楽荘一階、一番奥の部屋である。夕暮れかけた薄明かりの中に「長楽荘」を探しあてた。ドアをあけると入口に小さな流し台があった。タオルが一本ぶら下がっている。四畳半。冷蔵庫がありテレビがある。壁には外出着が掛かっている。菊池さんの現在の生活の場だ。ぼくは直感的に、人間という生きものの重層的で複雑な生活構造を感じる。黙々と生きる人のかけがえのない重さ、そんなキザな思いがふっとぼくの脳裏に言葉となってあらわれる。

ぼくは写真を撮ろうとしているのだ。ぼくの撮る一枚の写真が、その被写体となっている菊池さんの生活の重みにたえられるのだろうか。写真は、その時その時の「いま」をしかとらえることができない。形ある物の外形をしか撮れない。語る言葉を定着させることはできない。ぼくは心細い気持ちになる。ぼくはいま、ふたたび釜ヶ崎の労働者を撮ろうとしている。労働者の生活の場から、ひとり一人の生活の残影をとどめていこうとしている。

「今日は写真を撮りに来たんだ。」

菊池さんの顔が一瞬こわばったようにも見えた。だが返ってきた答えは、

「いいよ、写真ぐらい。」

カメラはまだバッグに仕舞い込んだままだ。カメラが介在することによって、ぼくは相手との間の溝を埋め尽くすもなくひらいているのを、いつも感じる。両者はカメラを介在させることによって、全く異質な立場となるからである。ぼくはカメラを取り出しフィルムをつめる。たかだか手のひらよりわずかに大きな異質物が、菊池さんとぼくの間にあるだけだ。カメラの大きさはたったそれだけの代物である。カメラを持つ側と持たぬ側が、本来的には同質であらねばならないはずなのに、なんと異質のきわみにあることか。

カラーテレビと冷蔵庫は、今や生活上の最小限度の必需品だ。タンスはない。衣類は壁に吊す。そんな部屋の只中にぽつねんと座っている労働者。写真に定着させられるものといえば、生活の外形をとりまく物々の群でしかない。写真は、ぼくの気持ちも相手の心をも、冷酷なまでに排除してしまうのではないか。過去を語ることも未来を予言することもない。ただそこには、その時にあった事物が克明に定着されるにすぎない。しかし唯一のよりどころは、にもかかわらずぼくがいま、いまの時点に至っている自らの思想の集約として、イメージ化の作業を行っているのであり、ぼく自身を形成している価値体系に、直接関わっているはずのものだ、と開き直るしかない。

(3)

菊池正利さんについてのメモ。

菊池さんは現在五十一才、新居浜の出身である。職歴。敗戦まもなく、住友金属鉱山別子鉱業所に入社、当初は坑内電車の修理工を務めていたが、昭和二十五年にはより賃金のよい坑内労働に従事するようになる。以来昭和三十八年まで主に運搬工として働く。事業縮小による会社側の第一次希望退職募集により退職。妻子とともに神戸へ転出。昭和四十年離婚。その後釜ヶ崎で日雇労働に就くようになる。五十年秋、路上で喀血、一年二ヶ月間入院治療の後、自己退院。釜ヶ崎に戻って再び日雇労働に就く。そして以来喀血、入院、退院を何度か繰り返す。昭和四十五年頃、交通事故に遭い、頭を打ったがその後、結核とからまって半身不随となる。現在は、厚生年金と「じん肺」による労災保険の適用によって自活している。

ぼくが二年前の夏に菊池さんを訪ねたのは、生駒山のふもと野崎観音近くにある阪奈病院だった。釜ヶ崎から送られてくる胸を病んだ労働者が幾十人も入院していたうちの一人だった。新館三階の一室、六人部屋の中に菊池さんはいた。その後、いま生活しているアパートに入居するまで、幾度か退院、入院を繰り返している。その間には、一時、釜ヶ崎に戻って青カンをやったこともある、という。

菊池さんの思い出話。

わたしが坑内に入ったのは、昭和二十五年頃でしたが、その頃はフンドシ一丁で作業をやっていました。坑内ではハッパを仕掛けてやるんですが、まだ粉じんがもうもうと立ちこめている中で、鉱石をスコップでトロッコへ積み込むんです。マスクとか帽子はなかったです。足元はぞうりを履いてやっていました。坑内では温度が四十八度もありました。ですから入る時には頭から水をかぶっていくのですが、体力が消耗して普通なら一年ぐらいしかもたない。わたしは一年半おりました。体力があったんですね。それでも何度かケイレンを起こして倒れた経験があります。

会社が希望退職を募った時、退職一時金が出るというので応募したわけです。一時金は二十万円程ありました。そして妻子ともども神戸の兄を頼ってきたのですが、そのうち兄と大げんかをやってしまい、妻子を残したまま釜ヶ崎へやって来たのです。

「このあいだ、また血をはいてね。」

と菊池さんは缶ビールを口にしながら言った。

「医者から薬はもらっているけど、飲まない。」

とも、青い色のカプセルを手の平にのせてぼくに見せながら言った。

からだの不自由な独身の菊池さんにとって、テレビは唯一の娯楽なのだろうか。訪問の間、すもうの実況中継がブラウン管に映し出されていた。

「何度も来るからね。死ぬまで・・・・。」

ぼくが言う。

「それは早よ死ね、ということやないか。」

菊池さんは半分冗談だよ、という風に答えた。そして

「写真を撮るのはやめにしようよ。」

と付け加えた。(1982.12)