最新更新日 2012.10.23

いま、写真行為とは何か 1978~

中川繁夫:著

いま、写真行為とは何か

<なぜ、釜ヶ崎なのか>

(1)

ぼくの遠い記憶のなかから、あるひとつの光景が浮かんでは消えた。なぜだったのか。数えればはるか二十年位前のことなのである。まだぼくは中学生で、1960年前後のことである。ひとり大阪の街へ出かけて、地理も何もわからないまま、通天閣の近くの路地裏の、立ち飲み屋がいっぱい並ぶその一軒の店先で、一杯五円の黒砂糖の氷水を飲んで通りぬけたから、それは夏のことだっただろうか。そして汚らしい風をした大人たちが、雑踏のように行き交う通りへ出た。今思えば、それが釜ヶ崎であった。

うつろなこの記憶は、その後、大阪の街へ足を踏み入れることがあっても、そこへ向かうこともなかった。そしてこの記憶も、ぼくの内部の奥深くに眠ったままになっていた。こうしてぼくがたった一回きり、その地へ行き、何の知識も持ち得ずして突然得た体験が、再びぼくの記憶としてよみがえってきたのは、カメラマンとして大阪の梅田近辺に被写体を求めていた昨年の、冬のある日だった。

一昨年の秋の終わり、ぼくはぼく自身の写真の方向を求めて、「街へ」と出向いた。とりあえず阪急電車に乗り、梅田へ降り立ち、その周辺へ、手にはカメラを持ちながらとはいえ、目的のない放浪であった。唯、街の中を歩くだけの日々は、確かに、かって同じようにしてエトランゼの視点で街を徘徊した記憶につながっていた。

大阪の街を写そうと思い立った直接の動機は、サルトルを読みかえしている時だった。かねてより、ぼくの師とする写真家よりのアドバイスとして、「きみが文学的視野を持っているなら、そこを基点として写真を考えるべきではないか。」と、常々から言及されていたことに拠っている。

文学とは何か、という問いかけを久しく忘れていたぼくは、かって60年の終わりに読み合わせ資料として使ったこのあるサルトルを、再び開けたのである。半ば読み進んだ頃、大体一日に二、三ページのペースだ。とりあえず都市の中に立ってみたい、という欲求が怒ってきた。ぼくはサルトルをバックに詰めたまま、その冬は大阪駅前の崩れいくバラック街と高層化されていくビルディングとの谷間をさまよった。

(2)

写真とは何か、という問いかけを、街をさまよい続けるなかで、ぼくは幾度も繰り返し問い続けた。にもかかわらず、サルトルに見られるあのドロドロした人間を、印画の中に定着させることなど、とても及ぶものではなかった。今、思うにそれは不可能なことだ。写真は写真なのであり、文学ではありえないのだから。そしてその冬の三ヶ月、写真としては何ら収穫はなかった。

写真って一体何だろう。とりあえずシャッターを切る。足が疲れるまで歩く。そしてかならず四本ないし五本のフィルムを通す。都市の構造、都市の内部、都市とは何か、そして都市に生きる人間とは何か。街の中をはいづりながら、お題目のようにステロタイプな単語だけがぼくをよぎっていった。そして次第にフィルムの消費が少なくなっていった。と同時に、その周辺からも遠ざかっていた。とりもなおさずぼくには理論がなかった。

唯、いえることは、この数年間忘れていた感覚が、再びよみがえってきているな、という実感を得はじめていたことであった。こうして、バラックと高層ビルの谷間から、いずれ通天閣の見える南部へも踏み込んでいくだろうと、その足音も聞かぬまま、しかしかすかな予兆を感じながら、春の訪づれとともに、ぼくはそこから遠ざかった。

写真を、ぼくはいわゆる趣味としてとらえていた。少なくともぼく自身にとって、写真行為は、ぼく自身が生きるというその「生」の本質的な意味あいに照らしあわせても、かって幾年か費やしてきたぼくの創作過程における態度からかえりみても、写真行為はしょせん遊びごとでしかないように思っていた。しかし今、そのことはぼく自身によって否定される。

ちょうど十年前の冬、学校は闘争のうずに巻き込まれていた。ぼくの情況もまた例外にもれず、その中へ必然的に巻き込まれていった。今さらあの闘争の記録をうんぬん述べてみたところで、恐らく何の意味も持ちはしないだろう。しかしその以前から、詩を書いたり散文を書いたりしていたぼくの感性が、予想だにしなかった方向へと傾斜していった、とだけ記しておこう。

それまで自己の感性をあたため、むしろロマンチストとでも呼ばれるべきか、ささいな感情の変節を緻密にたどっていくことで、内容を支えていた文章が、ペンを持てなかった一年余りの空白をおいて、理論の構築によって文章をつづっていく、といった風に変わった。

この変質は、次のように見ることもできるだろう。従来から芸術と呼ばれていた概念が否定された。芸術というものが、作家とそれの享受者との間の、叙情性の符合する一点をのみとらえて、その人生観なり美感覚を、もっぱら感性のみにゆだねて、創りあげられてきたものであったのなら、つまり、そのことが否定された。

(3)

全部否定されたということではなく、そのことは変質して、あらねばならないものとして、なおそこに理論的積上げによる現実の考察、現実世界へのアプローチを内含させずして、芸術概念は成立しなくなったのではないか。感性のみに委ねられて作品が享受されるというのは、すでに作家の第一の目的ではなくなってしまった。この、当たり前のことの、これらの事象に気づいたのは、最近のことである。

ぼく自身が、あの斗争の後に書きはじめて、その半ばで筆折った小説のひとつのテーマが、戦後史であったこと、そして史実の中で生きる人間の変節を扱かおうとした試みは、おおむね既成の芸術の解体を認知していたからに他ならない。濃厚に染めあげられた政治性とその理論構築は、いま振り返ってみると、当然、筆折れるべくして中座した青春の賦である、とぼくは思っている。ぼくが続く文章を書けなくなった同時期、ふたつの象徴的な事件が起こっている。それは連合赤軍事件であり、三島由紀夫の事件であった。それはぼくの文学における終わりをも示していた。

空しい日々だった。うずく心をおさえながら、平凡な生活をめざし、その中に埋没していくこと。社会の表層に浮く現象に乗っかって、無目的に日々を費やしていくこと。ひとつの時代が終わったあとの空白は、小気味よい春風を吹かせながらも、何事にも熱中できなかった。本を読まなくなった。もう活字の行列を目で追っていくことが苦痛となった。もちろん文章をつづっていくことも放棄してしまった。第一、言葉を忘れてしまった。時折、単語がよみがえってきても、ふっと脳裏をかすめても、その単語の前後に続く言葉との脈絡が、全くつかめなくなってしまった。全く解体してしまったわが精神は、もう行くあてはなかった。

精神の崩壊。70年代の精神構造における多様化は、かって存在した価値観を、根底からくつがえしたのであろうか。まさかそうではあるまいと思うが、こういうことは言えるのではないだろうか。つまり、70年前後の、あの外化指向における行動様式。ここから求められた精神解放が実は幻想であったと気づくまでの一時期の、空白期間だったのだ、と。そしてそのことを本能的に知覚しはじめたぼくは、解体されたと考えた価値観そのものが、実はそのはじめからなかったのだと、気づいたにすぎない。

みすからの生きる道は、みすから創出しなければ生きてはいけない、という新たなる価値の創出を模索するところから出発しなければならなかった。60年をのりこえた精神は、70年が終わったのちには、個ひとつ一つの精神が解体されたといえるだろう。ともあれぼくはいま、新しい価値の創出に向けて出発しようとしている。今こそ出発しなければならない時に来ている、と思い込むのは気負いすぎだりうか。

(4)

ぼくの写真へのかかわり。その出発は、家庭を持ち家族を持ち、こうした生活の中で、ひとなみに趣味と呼べるものを持ちたいと願ったからであった。それまでの、ぶざまな自分の生きざまを、自から葬り去りたいと願ったからに他ならない。

それまでのぼくの行動様式のいっさいを捨て、密室から街へ出て行く爽快さは、やっと人並みの趣味を持ち、生活ができるようになった、と思ったものだった。その頃、写真することが、自からの存在をかけてやる程の意義も意味も、ぼくには見出しえなかった。文学における虚構や物語性。あるいは映画におけるそれ。他の芸術をも含めて現実へのアプローチとしての手段を持ってする、自己の生きざまをその内に投影し記録する、という方法が、写真にあろうなどとは想像すらしなかった。

そうして一年余り過ぎた頃、ひとりの写真家と知りあうようになって、「写真とは何か」という問題についての様々な知識を得はじめたのである。おおむねそれは、写真の技術を超えたところでの議論であり、写真の本質へ向けての彼自身の問いかけの言葉が、ぼくの前に表出してきたのにすぎない、としても、ぼくには写真としての新鮮な思考の泉がそこにはあった。写真家たらんとするものは、優れた思想家たれ・・・・。内なる自己を磨き、写真に対して正しい目的を持て・・・・。ひとつ一つの言葉が、ぼくの胸を打った。

書架から小説や評論集を取り出す。かって読み覚えのある字句の、あるいは部分を、拾い読みつつ、かって数年前にあったぼくと、その世代を想起することに努めた。もうあれから十年が経った、というその年月が短絡して、かすかな足音をたてながら、しかし確実に、それらの日々の情景がよみがえってくるのだった。

戦線を放棄してはならないと思う。あの頃、予感していたこと、物語は終わったところから始まる、ということ。ぼくが自から書き記したそれらの言葉。自己に向けての検証は、それらの日々を屈折点としてとらえるべきではないのか。

ぼくらの世代が、すでに体験してしまった日々を抜きにして、何事も考えることができない、ということを自覚しなければならない、と思った。そして、あの日々は一体何だったのか、と自から問い詰めていくことが、ぼくの生に直接かかわっていく発端となるのではないか、と。

(5)

その夏、ぼくは二ヶ月間、レンズを自分の子供にのみ向けた。そして夜、原稿用紙へ向かった。今、当面の問題を明確にさせたかったからであった。ぼくはその小論に「私風景論」と名付けた。

もちろん、写真とは何か、という問いかけがその出発点であるが、むしろ写真以前の写真論とでもいうべき内容のものである。日常性とは何か、その中でぼくはどうあらねばならないのか。そしてぼくの日常の行為はどこからきているのか。ぼくと写真の相関関係をみつめていくなかで、ひとつの主題が明確に提示されはじめてきたのであった。

つまり、まず、生活者の生活が写されなければならないこと、そして、それが政治性を抜きにしては論じられぬこと、である。写真家と被写体との共有する問題を、第三者、つまり鑑賞者を含めて「今」の考察に向けられるべき質のものであらねばならない、と。つまり写真は、ぼく自身の生きざまとダイレクトに絡みあっていなければならないのだ。そのことが直接に、時代の証言者としての人間の営為でなければならないし、写真家としてある限りにおいて、その部分にレンズを向けて行かなければならないのではないか、と考えるのであった。

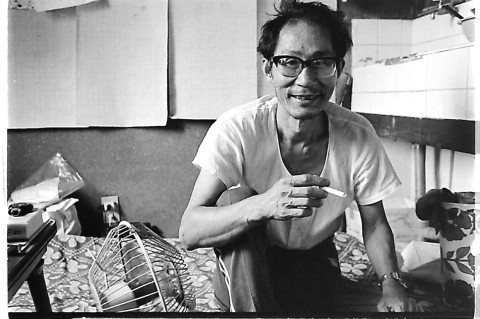

釜ヶ崎の地域性が持つ様々な問題について、当初ぼくは何も知らなかった。そして今、なお何等の知識も持ってはいない。しかし、この地域が、現代国家、とりわけ資本主義経済体制のもとに繁栄してきた国家の一都市が、その体制繁栄ゆえにみずから内含しなければならなかった歴史的過程を、理論だけであったにせよ、、その一部を学んだことのあるぼくが、たとえ写真家の好奇心からであったとしても、一度は目撃しておきたい、と思い立つのは必然であったように思う。

今、ぼくは、いっさいの理論が崩壊していくのを見る。理論の無意味を問う。理論がいか程に人間を救済するであろうか。ぼく自身、理論の先にあるものを見なければならないのだ。個別に、その日その時、ぼくとぼくの前に立つ個人との関わりあいの中で、ぼくは現実を見ていかなければならないのだ。あらかじめ身に着けていた観念をはらいのけ、ダイレクトに現実を見る視点を備えればそれでよい。

釜ヶ崎へ目を向けはじめて三ヶ月が経った。まだ、ひとつの季節が終わったにすぎない。だから、この地域がもっている問題については、全く知らないと言ってよい。様々な問題が現在進行している、という予測は立つ。ぼくらが日常生活していく上において起因する衣食住貧困の問題は、いってみれば、この地域に限ったことではなく、この日本全体、よりグローバルに言えば、地球人類過半の問題として、現在、提起されている問題なのだ。ただ、釜ヶ崎という地域に、それらは集約的に表出しているにすぎない。

労働者の問題にしろ教育や福祉の問題にしろ、現代社会がかかえているあらゆる問題、つまりは人間にとって現代が押しつけるあらゆる問題が、集約的に、いっそう露骨に表出しているのだ。ぼくの、まず得た視点は、このことだった。釜ヶ崎は決して特殊な問題をかかえている処ではない。

ただ、言えることは、決して特殊な問題をかかえていないのに、あたかも特殊な問題をかかえているように、そして特殊な場所であるように考える、否、考えさせられている人間が、ちまたにあふれていることなのだ。しかし、やはりそれは、釜ヶ崎特有の特殊な問題でもあるのだ。

(6)

ぼくの写真は、この地平から始まっていくだろう。釜ヶ崎に住む人たちとぼくと、その生活様式は一見違うように見える。あが、本質的に、生活するということにおいて、何ら異質なところはない。だから、釜ヶ崎の特殊性をことさら誇張する写真は、ぼくの方法論にはない。だがしかし、釜ヶ崎と呼ばれる地域で写される写真は、全て釜ヶ崎なのであるから、ぼくの目の前にあらわれる光景は、それを写し込んでおかねばならないだろう。

もし酒に酔って路上で寝入ってしまった労働者がおり、たまたまぼくがその光景を目撃したならば、ぼくはそれを写真として写し込めるだろう。また寒空で野宿する労働者がいたなら、そしてぼくが目撃したならば、写し込むだろう。しかしその光景は、ぼくにとって、決して特殊な光景ではないのだ。それはちまたにも十分にありうるし、実際にあることである。

だからぼくがその場に及んで写し込むことは、決して特殊な事柄を写す、という目的の為にレンズを向けるのではなく、自分もまた同質のメンタルを持っていることの確認の作業として、そしてあなたとて持っているメンタルとして、写すにすぎない。そういう光景に多く出くわすことが、そのまま、この地域の特殊性にはつながらないのだ。ただ、この地域に集約的に見られるにすぎない、という視点をぼくは持つだけだ。

ぼくの所有するものを列記してみて、彼らの所有するものと比べてみよう。そうした場合、ぼくの所有するものが彼らより多少は沢山の所有物を持っている、ということに気付く。しかしその差は、どれだけのものであろうか。ここから言えることは、ぼくも彼らも同質である、ということであろう。彼らが抑圧されていて、ぼくが抑圧されていないと、だれが言えるか。彼らがからだが資本の労働者であって、ぼくがそうではないと、だれが言えるか。こういう地平で考えるとき、ぼくと釜ヶ崎の労働者とは、本質的に、何ら変わりはないのである。

何故、今、ぼくは釜ヶ崎に、こだわりはじめたのか。それはまさに、ぼくが本質的に彼らと何ら変わらないのだ、と思うこのことが、あえて釜ヶ崎にこだわる原因であるのだ。ぼくはすでに、世間一般という、あいまいなものの見方を信じない。そして全ての事象に、「何故」という問いを発しなければならない。そしてその問いこそ、永続させていかなければならないのだ。たとえ自滅していくしか道はない、としても、精神の高揚を望めば望むほどに、その代償として自分にまつわるものを一つひとつと、捨てていかねばならないとしても・・・・・・。

今、写真家として自立していかなければならないぼくは、自滅していくことは断じて許されない。何故、という問いかけは、今、レンズを通して事象の深淵へと向かっていかなければならないのだ。ぼくはカメラを持つことで、かろうじて精神のバランスを保持できる。そしてレンズは、「生」の本質へと向かっていかなければならない、と思う。小説家が、その精神の軌跡を描いていくとき、みづからの解体を作中に仮託させえるように、写真家は、みづからの解体をその被写体との関わりの中にのみ、求めるであろう。

(1978年12月22日、shigeo nakaga)